壁紙(クロス)をペンキで塗装すれば費用も安く張り替えより作業も簡単!やり方や注意点を徹底解説!

目次

お部屋の壁を塗る

お部屋の壁を塗る。どういうことかぱっと想像できますでしょうか。きっと大多数の方がご自身ではなく、職人さんが塗っているところを想像したと思います。

ペンキというものを扱うのは職人さんだけだと思っている方が多い日本で、ご自身で塗ってみようと思う事は今までありましたでしょうか。

「ペンキなんて触ったこともなければ色々あってよくわからない。壁紙を貼り替えちゃえばいいんじゃない。」

という結論にいたるというより、その他の選択肢がないと思っていませんでしょうか。

日本では「壁を塗る」という選択肢があまり一般的でないですが、海外ではDIYで壁を塗るのが当たり前。実はペンキを使えば手軽に部屋の雰囲気を変えられますし、壁紙を貼り替えるより簡単でリーズナブルに済むんです。

ここからは、「壁を塗るメリット」や「具体的な塗り方」、「失敗しないコツ」などを詳しく書いていきます。

1.壁を塗るということ

日本の家の約90%がビニールクロス(壁紙)を壁に貼っています。なので部屋の壁を塗る、ということは壁紙を塗るということになります。

壁を塗るという選択肢があまりない日本では、壁紙を貼り替えるという事がまず先に浮かぶと思います。壁紙を貼り替える。一言でいえば簡単に感じますが、実は壁を塗った方が簡単でリーズナブルに済むのをご存知でしょうか。

1-1.日本ではなぜ壁紙が主流なのか

日本の家の90%が壁紙を貼っている理由ですが、

①施工が簡単で大量生産向き:大量に生産された壁紙を職人さんが貼るだけなので、現場での作業時間を短縮できる。

②コストが安い(家を建てるにあたり):壁紙は大量生産が可能で、安価に供給されやすい。

③デザインが豊富:最近は質感のあるものや、抗菌・防臭機能付きの壁紙も登場している。

また、日本では戦後に深刻な住宅不足に陥った経緯があり、大量に住宅を建設する際に「施工が短時間」かつ「製造が低コスト」な壁紙が日本中に一気に普及したという背景があるともいわれています。

その一方で、壁紙には寿命があり、長く住んでいると剥がれたり汚れたりするため、いずれは張り替えが必要になります。そんなとき、「また壁紙を貼る」ではなく「ペンキを塗る」という選択肢を考えてみてはいかがでしょうか。

2.壁紙を貼り替える -多大な労力と生まれるゴミ-

2-1.キレイに剥がさなければならない

壁紙を貼り替える。そのためにはまず今貼られている壁紙を剥がすところから始まるというのをお忘れではないでしょうか。剥がしてる最中は楽しいかもしれません。でも壁紙を剥がす際に壁紙の裏紙が剥がれず、壁に残ることが大半…。

シールを剥がそうとしてうまくいかず汚くなるアレ、わかりますか。壁紙を貼るにはそういったうまく剥がせなかった残骸もキレイに取り除くことが大前提です。

アレをキレイに取り除けずに、壁紙を貼るのを失敗するというのはよく聞く話です。

職人さんですら上手く剥がせずに、地道に霧吹き等で湿らせて糊をヘラで取り除く…という作業を行います。

2-2.キレイに貼らなければならない

本題の貼る作業ですが、初心者がキレイに仕上げるのはかなり難しいです。面積が広いところに隙間なく、曲がることなく上から下まで貼れる技術が求められます。

また、柄がある壁紙の場合、壁紙の柄を合わせ、継ぎ目を目立たなくする「柄合わせ」がとても難しく、細やかな調整がここでは求められます。

失敗するとどうしても目立ってしまい、日常生活を送る際にずっと失敗した箇所が視界に入ってモヤモヤしてきます。

「めんどくさ。重ね張りすればいいんじゃないの。」

そう思いますよね。基本的に壁紙の重ね張りはデメリットしか生みません。(中には重ね張りできて簡単な壁紙もありますが)

基本的に壁紙の重ね張りを職人さんがやることはありません。必ず元の壁紙を剥がしてから新しいものを貼ります。

重ね張りすることのデメリット

①剝がれやすくなったり、元の壁紙と新しい壁紙の間に隙間ができてしまって浮いたようになり、時間が経つと5mm以上の隙間ができてしまうことも。

②油汚れやタバコのヤニなどが付いた壁紙は粘着性が弱いため、重ね張りした壁紙が剥がれてきてしまう可能性もあります。重ね張りする前に専用の洗浄剤でキレイに汚れを拭き取ることが必要です。

③キレイに貼れずに何度も貼って剥がしてを繰り替えし、壁紙の粘着もなくなり、剥がしたことで元の壁紙も汚く見るに堪えない壁紙が、日常生活を送る空間に出来上がります。

ペンキだと、壁紙を貼り替えるより簡単に、ゴミも少なく済みます。ペンキを塗るという選択肢がなかったが故に簡単に済む方法を知らずにいたなんて…

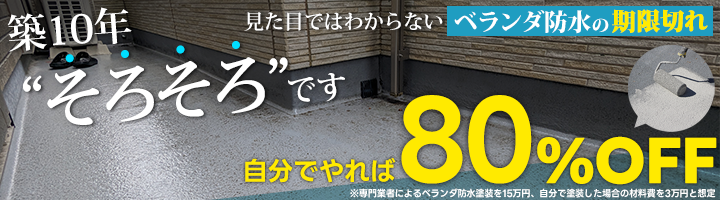

築10年のお家はそろそろ注意|ベランダ防水効果には寿命があります|自分で防水塗装すれば業者に頼むより8割お得?|水性だから自分でDIY塗装できる当店オリジナル「EFミズハ水性防水材」がおすすめ!→詳しくはこちら

3.壁を塗るメリット

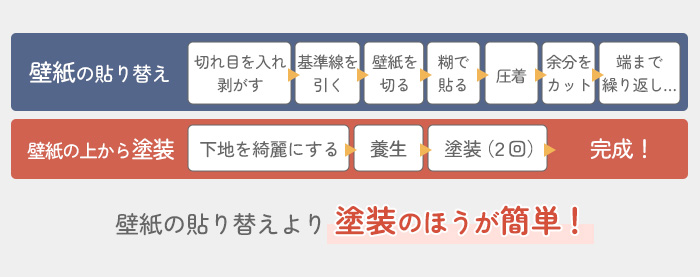

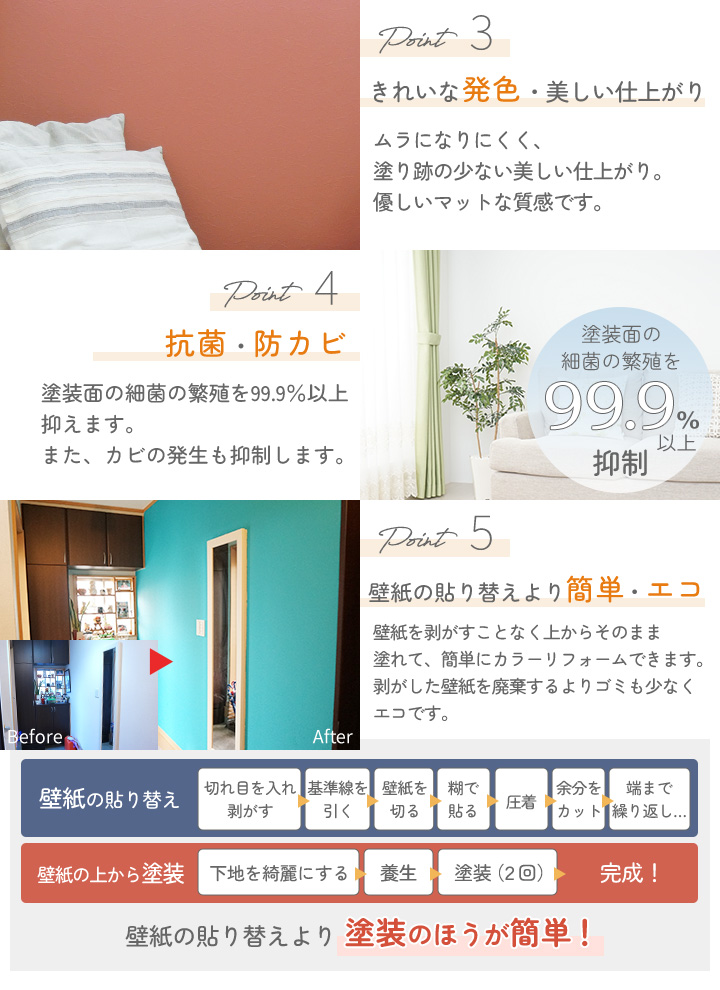

上記の画像のようにペンキを塗る方が労力もゴミも少なく済むほかに、メリットも、壁紙では出せない魅力もたくさんあります。

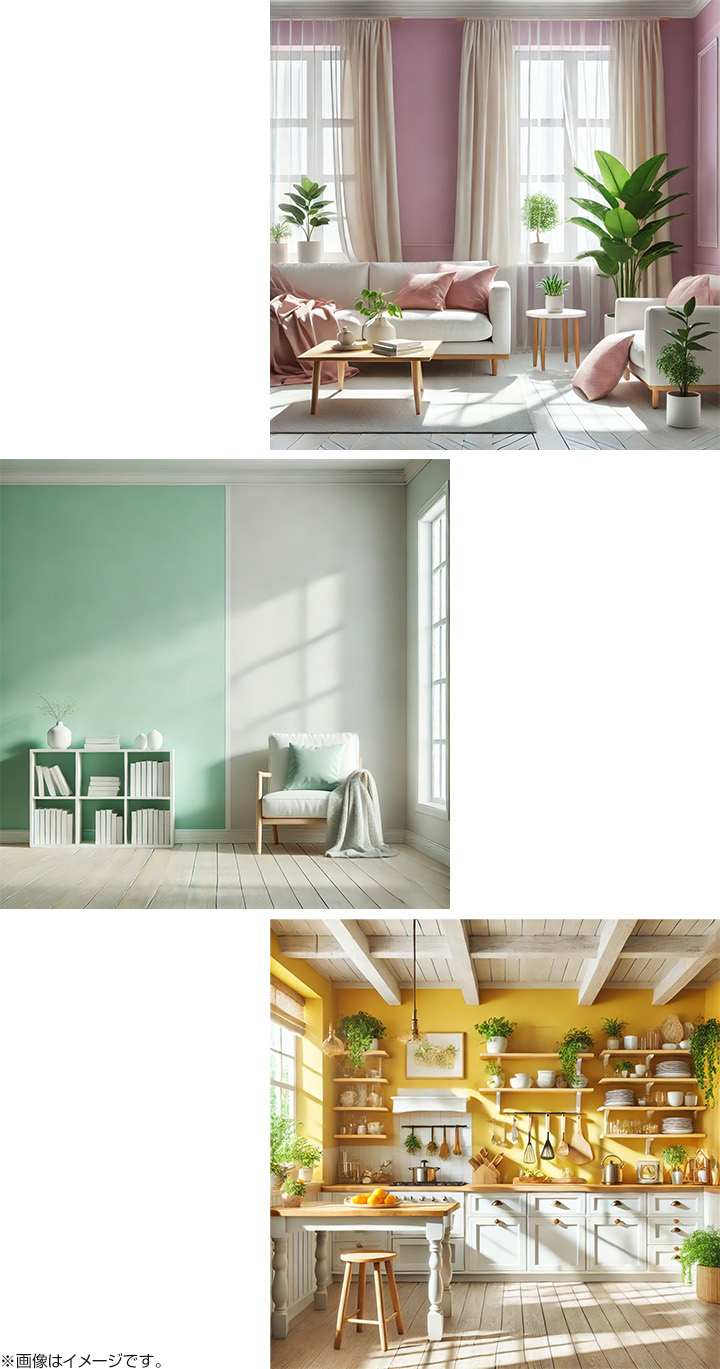

ペンキで塗ると、カフェやおしゃれな雑貨屋さんのような重厚感があり、温かみのある空間を作り出すこともできます。こういった質感は壁紙ではなかなか出すことはできません。

また、様々な色、色合いを表現することが可能ですし、自分だけのオーダーカラー(調色)を注文することも可能なペンキもあります。

3-1.自分で簡単にできる

壁紙の貼り替えは職人さん、プロの技術が必要ですが、ペンキなら素人でも塗ることが可能です。

特に最近は、ローラーを使えばムラなくキレイに塗れるペンキが増えていて、初心者でも挑戦しやすくなっています。また、業者にお願いしなくて済むので自分のタイミングで塗替えも可能。

3-2.コストが安い

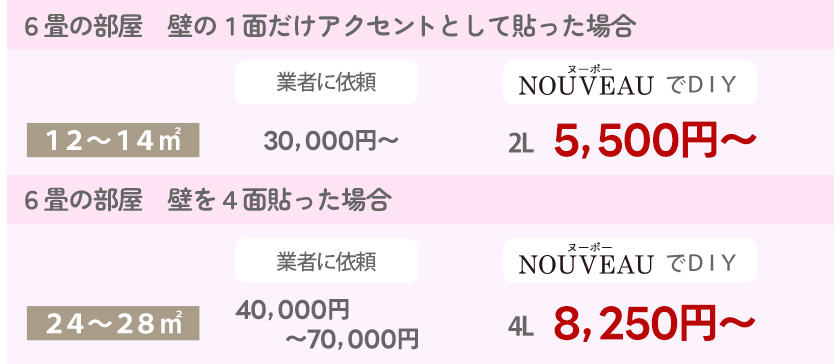

壁紙の張り替えには材料費や工賃がかかるため、部屋全体を張り替えると数万円〜数十万円することもあります。

ですが、ペンキなら1缶数千円から購入可能で、道具を揃えても数万円程度で済みます。

3-3.環境に優しい

壁紙を貼り替えると、大量のゴミが出ます。特に剥がした壁紙は廃棄が大変です。

しかし、ペンキなら壁紙をそのまま生かして塗ることができるため、ゴミを最小限に抑えられます。

また、それ以降の塗り替え時もそのまま上から塗れるので、大量の壁紙の廃棄に困ることはありません。

3-4.色や質感を自由に変えられる

ペンキの最大の魅力は、自分の好きな色に自由に塗り替えられることです。

壁紙だと選べるデザインが限られますが、ペンキなら好きな色を選んで、部屋の雰囲気を大きく変えることができます。

ペンキは抗菌・防臭などはもちろん自然塗料というものもあり、植物や珪藻土、粘土などの天然の原料をつかい、化学物質不使用なものもあります。

4.壁を塗る前に知っておきたいこと

ペンキを塗ると言っていますが、「そもそも壁紙の上から塗れるの?」と思っている方も多いとおもいます。結論、ほとんどの壁紙はそのまま塗れます。(壁紙の種類や塗りたいペンキによる)

壁紙自体に撥水・防汚性などの機能があるものは塗る前に確認しておきたいことがあります。

壁紙の上からペンキを塗る際に押さえておきたいポイントを3つ、みていきましょう。

4-1.押さえるポイント

①汚れがひどい場合は拭き取る

これは特にタバコのヤニや油汚れに対していえることですが、拭き取っておかないとペンキの乗りが悪くなってしまうので拭き取るようにしましょう。ペンキを塗る前に「下塗り」というものを塗るのですが、ヤニ止めシーラー(下塗り)などもありますのでそういったものを使用するようにしてください。

②浮いた部分や剥がれた部分は補修する

壁紙が浮いてしまっていたり剥がれてしまっている場合は、接着剤などで貼り直しておきましょう。

せっかくペンキを塗ってもそこから剥がれてきてしまう、なんて残念な事がおこる可能性があります。

そうしたことが起こらないようきちんと補修しておきましょう。

③ツルツルした壁紙や化粧合板(プリント合板)は軽くヤスリがけしておく

「ヤスリがけ?」と思うかもしれませんが、塗りたい箇所がツルツルだとペンキの乗りが悪くなります。

壁紙に軽く傷をつけておくとペンキが密着しやすくなるため、こういった種類の壁紙にはまんべんなくヤスリがけをしてください。

4-2.ペンキ選びのポイント

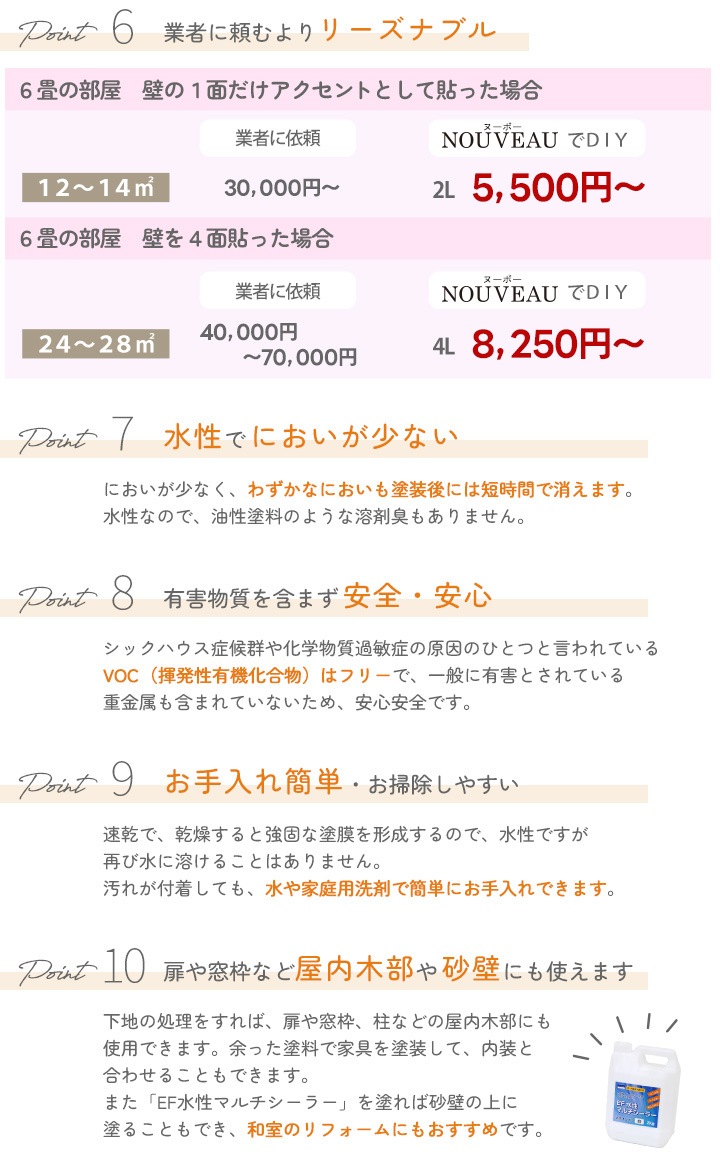

ペンキはなるべく水性塗料がおすすめです。

ペンキには大きくわけて「水性塗料」と「油性塗料」があります。(塗料というのはペンキと同意です。)

何が違うかというと、とても簡単にいえば水性塗料は室内、油性塗料は屋外(外壁など)に塗るものだと思ってもらって大丈夫です。とてもざっくりなので絶対にこれに当てはまるわけではありませんが、最初のうちはこのくらいのざっくりで大丈夫なのでこれからお部屋を塗ろうと思いつつあるみなさまには覚えておいてほしいことの1つです。

さて、ここからがペンキ選び、水性塗料をおすすめするポイント3つです。

①においが少なく、室内でも安心して使える

水性塗料だとにおいも少ないですく、塗っていても気にならない程度のにおいです。糊やボンド、わかりますでしょうか。あれくらいの感覚のにおいです。

お部屋に塗っても数時間~1日程度でにおいがなくなることが多いですし、塗装用具も水で洗い流せるものがほとんどなので安心して使えます。

②乾燥が早く、初心者でも扱いやすい

水性塗料の乾燥時間は気温や湿度、塗料の厚みなどによって異なりますが、一般的には気温23℃で3~4時間程度です。ペンキは重ね塗りすること(2回塗り)することがほぼ前提なので、このくらいの時間で乾燥してくれるのであれば、午前中に塗り始めて夕方~夜には塗り終わることが大半です。

弊社でもよく会議室などを塗ったりしていますが1日あれば終わります。

余談ですが、塗装はとっても楽しいです。子供のころに戻ったようにはしゃげます。

③ローラーや刷毛で塗りやすい

水性塗料には適度な粘度があり、ローラーや刷毛でスムーズに伸ばしやすいです。適度な粘度なので塗料がタレにくく、均一に塗布しやすいためムラになりにくいのが特長です。

乾燥するまでの間に塗膜(ペンキの厚みや膜のこと)がある程度馴染むので最初は気になるローラーや刷毛の塗り跡も自然に消えていくので初心者でも扱いやすいのです。

最近では消臭機能や抗菌、防カビ効果のあるペンキもあるので、用途に合わせて選べます。

また、シックハウス症候群や大気汚染の原因となるVOC(揮発性有機化合物)の排出が少ないのも水性塗料をおすすめするポイントの1つでもあります。

以上をおさえておけば、お家の中は一通り塗れます。

このほかにもペンキには色々な種類、効果をもつものがたくさんあります。

ご自身がどのようなお部屋にしたいかによっておさえるポイントの重きが変わってくると思います。

ぜひ参考にしてみてください。

5.実際にペンキを塗ってみる-初心者でも塗れるペンキ-

5-1.必要な道具

①ペンキ

ここでおすすめなのが、初心者でも塗れるペンキ【NOUVEAU ヌーボー】です。

これは上記の「ペンキ選びのポイント」3点をおさえているペンキで、抗菌・防カビの効果もあるペンキでさらに、選べる色が135色。色数がとても多くて何色を塗るかとてもわくわくしてきます。

抗菌・防カビの効果はもちろんその他にも推せる理由があります。

壁紙の上から塗れるのももちろんですし、エコだし、リーズナブルだし…

初心者でも塗れるペンキ【NOUVEAU ヌーボー】が推される理由がお分かりいただけたでしょうか。

可愛い色からクールな色までたくさんあって何色にしようか悩む過程からすでに楽しいです。

②ローラーと刷毛とバケット

バケット、何かわかりますでしょうか。こちらはペンキを入れる容器です。イラストなどではペンキ缶に直接刷毛を入れて塗っているものが多いとおもいますが、実際はペンキ缶から別容器に移して作業します。また、ネットというものもあるとなお良しです。ローラーに付きすぎたペンキを落とす為にあると便利です。

なぜ刷毛が必要かというと細かい箇所、コンセント周りや窓枠の周り、ドアノブの周りなど、ローラーでは塗りにくい細かい箇所をまずは刷毛で塗ってから、広い面積はローラーで一気に塗ります。

③マスキングテープと養生シート

こちらは上記②の刷毛やローラーで塗らないところ、塗ってはいけないところ、塗りたくないところに貼っていきます。

大きな家具にも養生シートをしてペンキが飛び散らないようにします。

これ、「大変そうだしめんどくさそ~」と思うじゃないですか。実はこれが楽しいんです。徐々に養生されていく部屋や家具をみてると、他にも隠すとこないかな?とだんだんすべてを覆いたくなってきます。不思議。ペンキを塗る時もそうですが、隠してないとこはないか、塗り足りないところはないか、全て塗りつぶしたくなる感覚になってくるんです。楽しいですよ。

④ヤスリ(サンダー)

こちらは塗りたい箇所の素材がツルツルしている場合に使用します。

塗りたい箇所がツルツルしていると、ペンキとの密着性が悪く、なかなかペンキが塗れなくなってしまいます。それを防ぐために、少し傷をつけてペンキを密着しやすくします。

ヤスリでは対応しきれないような広い面積の場合は、ホームセンターなどでサンダーの貸し出しもあります。そちらを利用してみてください。手がびりびりします。

どちらもやすり掛けしたあとは必ず水拭きで拭き取ってからペンキを塗るようにしてください。

5-2.塗り方の手順

道具が用意できたら実際に塗っていきます。いきなり塗る、なんてことはないのはここまで読んでくださった方にはおわかりかとおもいます。

ここで注意してほしいのが3.撹拌です。【かくはん】と読みますが意味としては【混ぜる】ことです。

ペンキは缶の底に顔料が沈殿しています。その顔料をよーく混ぜておかないとしっかり色がつかなかったり、効果が発揮できないことになります。そのため、沈殿した顔料のかたまりがなくなるまで、よーく缶を振ったり撹拌棒(混ぜる専用の棒)で混ぜたり、お玉で混ぜたりしてたまりをなくしましょう。

また、完成した後の養生を取る作業ですが、これもまた楽しいです。ペリペリ剥がしていく快感…

あまり勢いよく剥がすと、乾いたペンキを引っ張ってしまって剥がれてしまうこともあるので慎重に剥がしましょう。

これでお部屋の塗り替えが終わります。お疲れ様でした。

お部屋の壁を塗る

「壁を塗るなんて難しそう…」と思っていた方も「実は簡単に塗れるのでは?」と思ってもらえたでしょうか。

「やってみようかな…」と思ったらぜひ、小さい面積からでも挑戦してみてください。

弊社をご利用されるお客様の中にはまずトイレから塗ってみて、とても良かったので寝室も塗り替えた!という方もいらっしゃいます。

また弊社のスタッフも、お家の中を自身で塗り替えています。弊社はペンキを販売している会社であって塗装する会社ではないのですが、自身で塗り替えるという選択肢ができるきっかけになりました。

この記事に出会った方も、これをきっかけに是非塗り替えてみてはいかがでしょうか。